12 апреля отмечался День космонавтики и авиации. Уже давно в этот праздник не вспоминают первого латыша, взлетевшего в небо, и главное – приземлившегося живым. А ведь буквально полвека назад о нем писали статьи и пьесы, ставили оперы, писали картины.

Это легендарный приекульский Икар, крепостной кузнец с самодельными крыльями, шагнувший в небо с башни местной церкви. Когда-то очень популярный персонаж, ныне забытый. Откуда же взялась легенда об Икаре?

Первое упоминание

Впервые эта история была опубликована в 1805 году в издававшемся в Митаве (Елгаве) журнале Wöchentliche Unterhaltungen für Liebhaber deutscher Lektüre in Rußland («Еженедельное развлечение для любителей немецкой литературы в России»), за авторством Билтерлинга. Под заголовком «Новый Икар».

«В начале прошлого века в поместье Приекуле в Курляндии жил некий крепостной, который, особенно как гений в механических делах, был настолько замечателен, что память о нем до сих пор не угасла в тех краях, и предания с уважением его восхваляют.

Но он заслужил прозвище колдуна благодаря своим выдающимся достижениям в области воздухоплавания. А именно: с башни церкви в Приекуле он спустился на самодельных крыльях и, к изумлению большой толпы зрителей, поднялся в воздух с невероятной смелостью.

Он пролетел почти 2 версты прямо до усадьбы Книупи, где упал и сломал ногу. Когда рана зажила, он пожалел не о том, что предпринял этот героический поступок, а о том, что раньше не догадался сделать искусственный хвост для управления. Новая попытка в тот момент не могла состояться.

Вскоре он умер, заранее договорившись, чтобы его похоронили там, где он упал. Фамилия, которую ему дали при освобождении, долгое время оставалась неизвестной. Его обычно называли Шведом (der Schwede), по неизвестным причинам. Возможно, он пробыл в Швеции некоторое время по роду своей деятельности».

Тем не менее в статье приводится его настоящая фамилия – Йоханнсон. Но о наказании кузнеца за полет ничего не сообщалось.

Не осталось ни описания, ни чертежей

В 1924 году эта история была снова описана в газете Latvis, а в 1927 году писатель Антон Биркертс написал об этом в своей книге «Латышская интеллигенция в ее борьбе и странствиях», в главе «Пропавшие таланты». Но полной уверенности, что эта информация соответствует действительности, у него не было. Биркертс сожалел, что ни сохранилось ни описания, ни чертежа этих самодельных крыльев.

Как ни странно, тогда история Приекульского Икара дальнейшего отображения не получила и о ней долго не вспоминали.

Антон Биркертс прожил 94 года, умер в 1971 году, работал научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Латвийской ССР, но больше к этой теме не возвращался.

Слово офицера

Следующее воскрешение этой легенды произошло в 1965 году, стараниями писателя Дмитрия Зильмановича. Дмитрий Яковлевич был ветераном войны, полковником технической службы, популяризатором авиации и космонавтики.

В 1965 году он опубликовал статьи в газете «Советская молодежь» и в латвийском журнале «Наука и техника», где рассказал об Икаре из Приекуле. Однако узнал о нем не из латышских источников, а прямо из оригинала. Он писал: «Историю этого полета донесли до нас строки сообщения, написанного 176 лет назад. Сообщение было опубликовано 7 августа 1805 года в митавском еженедельнике. Это издание сейчас хранится в фондах Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина». В журнале была помещена фотография начала статьи из немецкого журнала.

Зилманович пересказывает текст из журнала и сообщает, что на кладбище в Приекуле была найдена могила сыновей кузнеца, благодаря которому и узнали его фамилию.

Однако в приводимой писателем надписи на надгробии указано:

«ФРИДРИХ МАГНУС сын

ИОГАННА, род. 1701, 6 ноября, умер 1705, 21 мая.

КАРЛ ГЕНРИХ сын

ИОГАННА род. 1704, 1 июня, умер 1705, 31 марта...».

Из чего можно сделать вывод, что кузнеца звали Иоганн, но фамилии Йоханнсон там нет.

Зильманович пишет: «Память о приекульском Икаре хранилась в народе и передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Изменялись лишь некоторые детали. Исследователи и историки называли другие даты. Уточнялась судьба этого храбреца. Но сам полет бесстрашного приекульского умельца не подвергался сомнению, и мы унаследовали право и честь отмечать юбилей этого замечательного события».

Об этом же писатель-фронтовик рассказал в своих книгах «Страницы славы» и «Латвии крылатые сыны».

В 1989 году Дмитрий Зильманович стал корреспондентом журнала «Авиация и космонавтика» по Прибалтике, а было ему уже 75 лет! Дальнейшая его судьба нам неизвестна.

Свидетель крыльев

Благодаря тому, что журнал «Наука и техника» издавался и на латышском языке, статья о приекульском Икаре вызвала резонанс в латышском обществе.

В том же году в газете Лиепайского района Ļeņina Ceļš появилась заметка Андрейса Кругалиса, мелиоратора из Приекуле, историка-любителя.

«Он один из немногих, кому посчастливилось увидеть крылья Икара из Приекуле», – писала газета.

Вот что сообщил Кругалис: «Брат моей матери, Андрейс Страутиньш, служил истопником во дворце поместья Приекуле, и однажды, когда бароны гостили в Петербурге, крестному разрешили показать мне и другим гостям великолепие поместья. Однажды, кажется, это было где-то в 1916 году, он повел нас на чердак и показал крылья, изготовленные кузнецом поместья, с помощью которых он совершил исторический полет. Я хорошо помню, что крылья были сделаны из крыльев гуся и другой птицы и льняной ткани».

Мелиоратор сообщает, что исторический полет состоялся «в 1684 году, в третье воскресенье после Пасхи» и рассказывает о дальнейшей судьбе кузнеца: «Приекульский барон Корф объявил кузнеца находящимся под защитой польского короля и осенью под сильным конвоем отвез его в Вильнюс.

На самой границе на эскорт напали всадники капитана Гробини, разбросав сопровождающих кузнеца. Но его самого отвезли в Гробиню, где сожгли на костре.

Крылья, с помощью которых летал кузнец, позднее хранились в Приекульском дворце. В то время Гробиня принадлежала Ордену, а Гробиньским краем управлял назначенный Орденом фогт, но Приекульская область находилась под властью польского короля».

Так впервые появляется тема костра, на котором сожгли крылатого еретика. Откуда она взялась? Автор ссылается на свою переписку с историком Юршевичем.

Однако в митавском журнале утверждалось, что кузнец сам изготовил надгробье для своих сыновей, которые умерли в 1705 году. Но тогда в 1684 году кузнец умереть никак не мог.

В 1968 году Кругалис писал о крыльях в ежегоднике Dabas кalendārs и даже нарисовал по памяти чертеж одного крыла.

Кузнец в искусстве

Латышские мастера культуры не остались равнодушными.

В 1969 году поэт Андрейc Гасперсонc (1927–2016) создал поэму «Приекульский Икар». Согласно поэме, крылья кузнеца были деревянными. В финале героя хватают люди барона Корфа.

В 1971 году керамист Петерис Мартинсонc (1931–2013) создал глиняное панно «Приекульский Икар», которое, по мнению журнала Māksla, «отличалось повышенной экспрессией форм».

В 1974 году народный театр Кулдиги поставил пьесу Эдуарда Дардедзиса (1899–1985) «Кузнец крыльев Приекульского поместья».

В начале 1976 года председатель правления Союза композиторов Советской Латвии Гедертс Раманс рассказывал, что в Оперном театре «началась работа над новой постановкой – оперой Паулса Дамбиса «Икар». Автор либретто – поэт Янис Петерс. Оперного кузнеца зовут Мартинь, его сжигают.

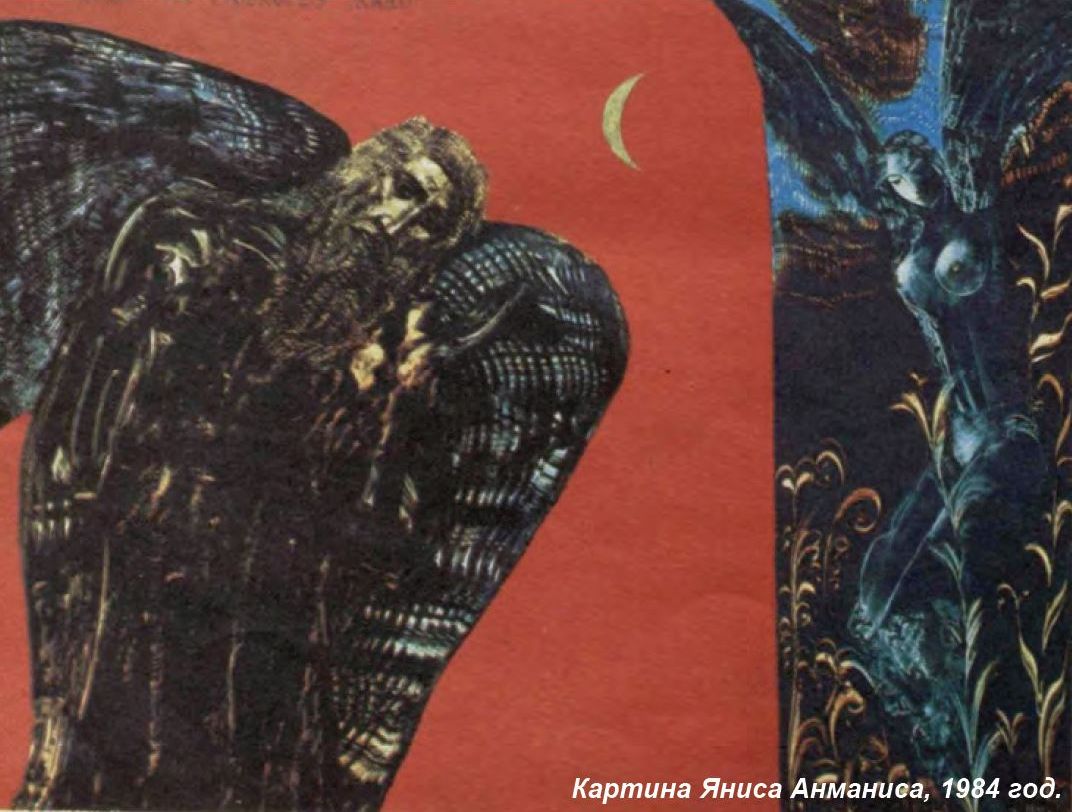

В 1984 году пресса сообщала, что известный художник Янис Анманис «в своем новом произведении «Легенда о приекульском Икаре» обратился к знаменитому кузнецу, который сотни лет тому назад выковал себе крылья, чтобы взлететь. В картине, представленной на выставке, Икар показан как человек, оторвавшийся от Земли и устремившийся навстречу небу».

В 2007 году поэтесса Мара Залите написала пьесу в стихах «Приекульский Икар». В пьесе кузнеца зовут Том. Его сжигают. Пьеса была поставлена в Театре Дайлес в 2009 году.

Интересно, что во всех пьесах о приекульском Икаре есть любовная линия.

Священный долг

Был поднят вопрос об увековечивании памяти латвийского Икара.

Читатели лиепайской газеты писали в 1983 году:

«Разве 300-летие полета не было подходящим моментом для современных кузнецов, чтобы создать скульптурную композицию своего знаменитого собрата или хотя бы барельеф на той же разрушенной церковной стене? Для молодого поколения Приекуле это будет вызов смелого, любознательного человека, а может, и легенды».

«Наш священный долг – почтить этого легендарного героя, чтобы его слава сияла повсюду, ему необходимо воздвигнуть памятник. Постамент для этого памятника уже воздвигнут и это башня бывшей церкви. На этот могучий пьедестал следует поместить подобающий образ. Где взять средства?

Но почему нельзя было создать Фонд Икара и оргкомитет? Это может быть делом чести для всей нашей нации.

А в Лиепайском районе действует активная комсомольская организация, в которой нет недостатка в энтузиастах. И разве не отреагируют наши колхозы, совхозы, многочисленные предприятия? Этот памятник можно построить сообща. Нужно только начать работать, и Икар из Приекуле, сияющий во всей своей красе, будет жить в далеком будущем».

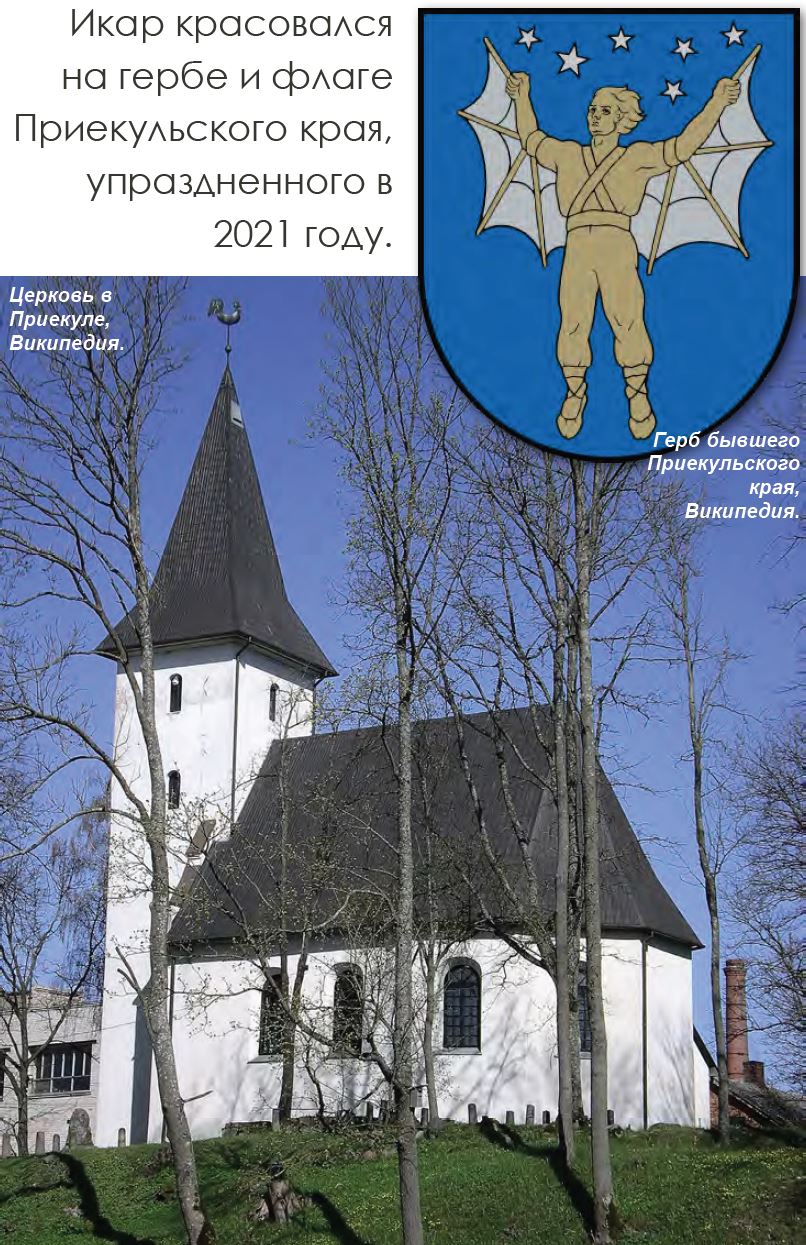

Икар красовался на гербе и флаге Приекульского края, упраздненного в 2021 году.

Миф или реальность?

Схожие мысли тогда же высказывал и академик Янис Страдыньш:

«Сведения об этом уникальном по тем временам полете пока что основываются не на подлинных документах, а на пересказах сведений из старых литературных источников.

Тем не менее историческая вероятность приекульского умельца не меньше, чем пресловутой Турайдской Розы, и, если верить этим вторичным сведениям, полет состоялся весной 1684 года.

Не мог бы Лиепайский район вступить в сотрудничество с соседями литовцами, где сильны традиции ваяния по дереву, с народными мастерами, чтобы увековечить этот полет красивой деревянной статуей?»

Академик указывал: «Проблемой приекульского Икара сейчас занимается историк Т. Вилциньш, которому пока еще не удалось обнаружить документы в бывшем Курляндском герцогском архиве, но который проработал вторичную литературу и краеведческие материалы и выдвинул ряд гипотез об этом полете».

В том же году агентство ЛАТИНФОРМ сообщало: «Приекульский Икар – легенда или реальность? Новости о нем кажутся достаточно достоверными.

Почти 300 лет назад кузнец из Приекуле сделал очень простые железные крылья и попытался перелететь на них с церковной башни в город Скуода в Литве.

Его признали колдуном и сожгли на костре на рыночной площади Гробини. Этому смелому мечтателю посвящены поэмы и опера, а историки пытаются прояснить его личность. Однако поиск архивных материалов и исследования местных историков пока не полностью подтвердили реальность этого события».

Очевидно, не удалось найти никаких документальных подтверждений легендарного полета. А значит, и сожжения дерзкого кузнеца. В середине 1980-х годов приекульский Икар как-то забывается и даже в годы национального пробуждения о нем не вспоминают.

Скорей всего, это только красивая легенда. Но чьи же крылья были на чердаке поместья Приекуле? Загадка.

Михаил ГУБИН